谁在污名化经济学:评一篇硕士论文

经济学被误解、被污名化已经不是一天两天的事了,笔者相信主要还是源于公众对这个领域的不了解,再加上一些刻意的宣传引导的结果。但也不可否认,是这个领域内部出现了一些“害群之马”,比方说所谓“国师”,披着经济学的外衣,干着蝇营狗苟的勾当;再比如某些被推上风口浪尖的人物——

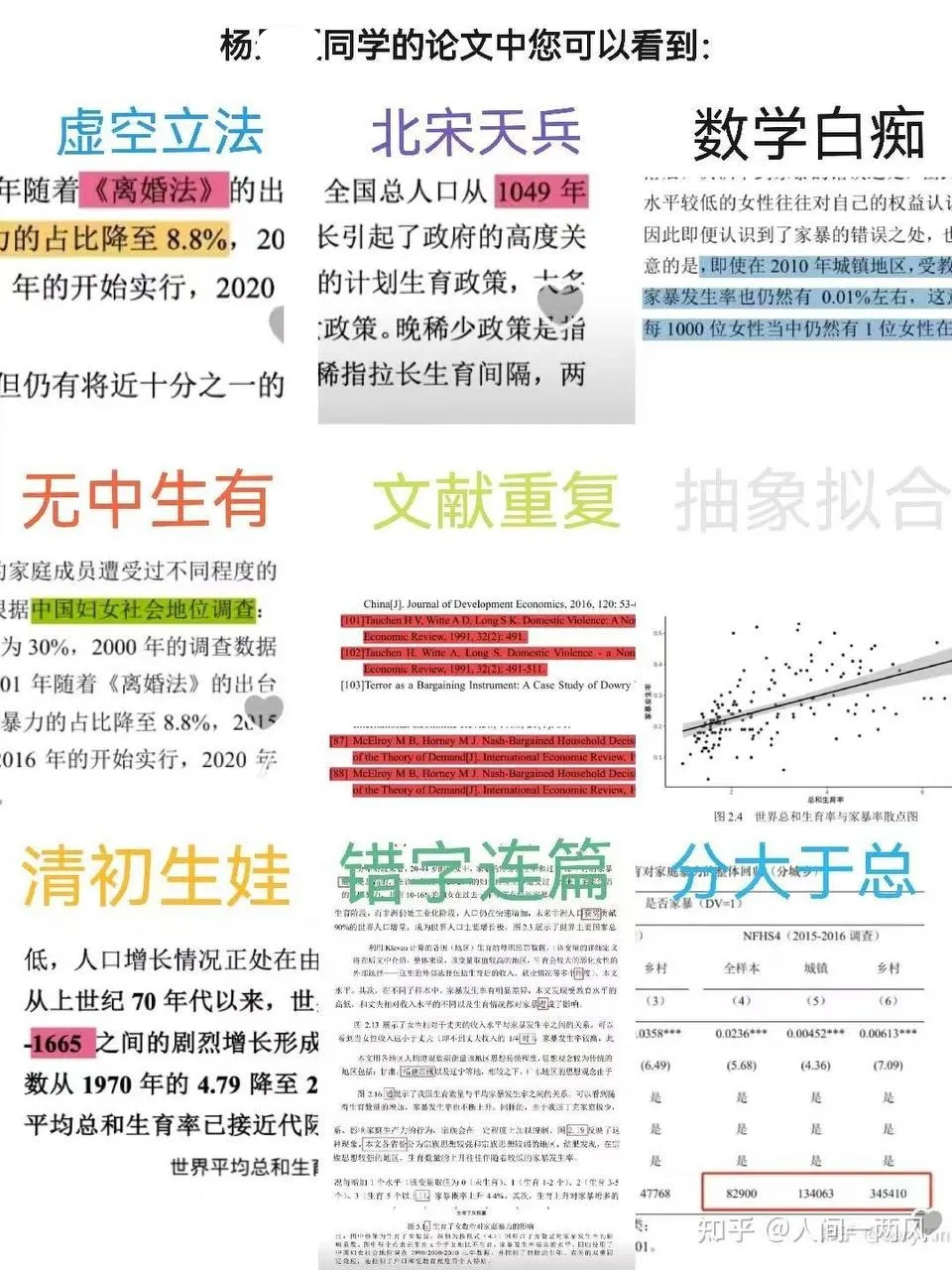

笔者原打算讲一讲对这篇知名论文的评价,但没想到前人的研究已经很充分了,既指出了文章存在的大量常识性和规范性的错误[1],也细致地从理论模型到实证方法和结果上指出了存在的一系列错误[2][3],此处不再赘述,感兴趣的读者可自行阅读。

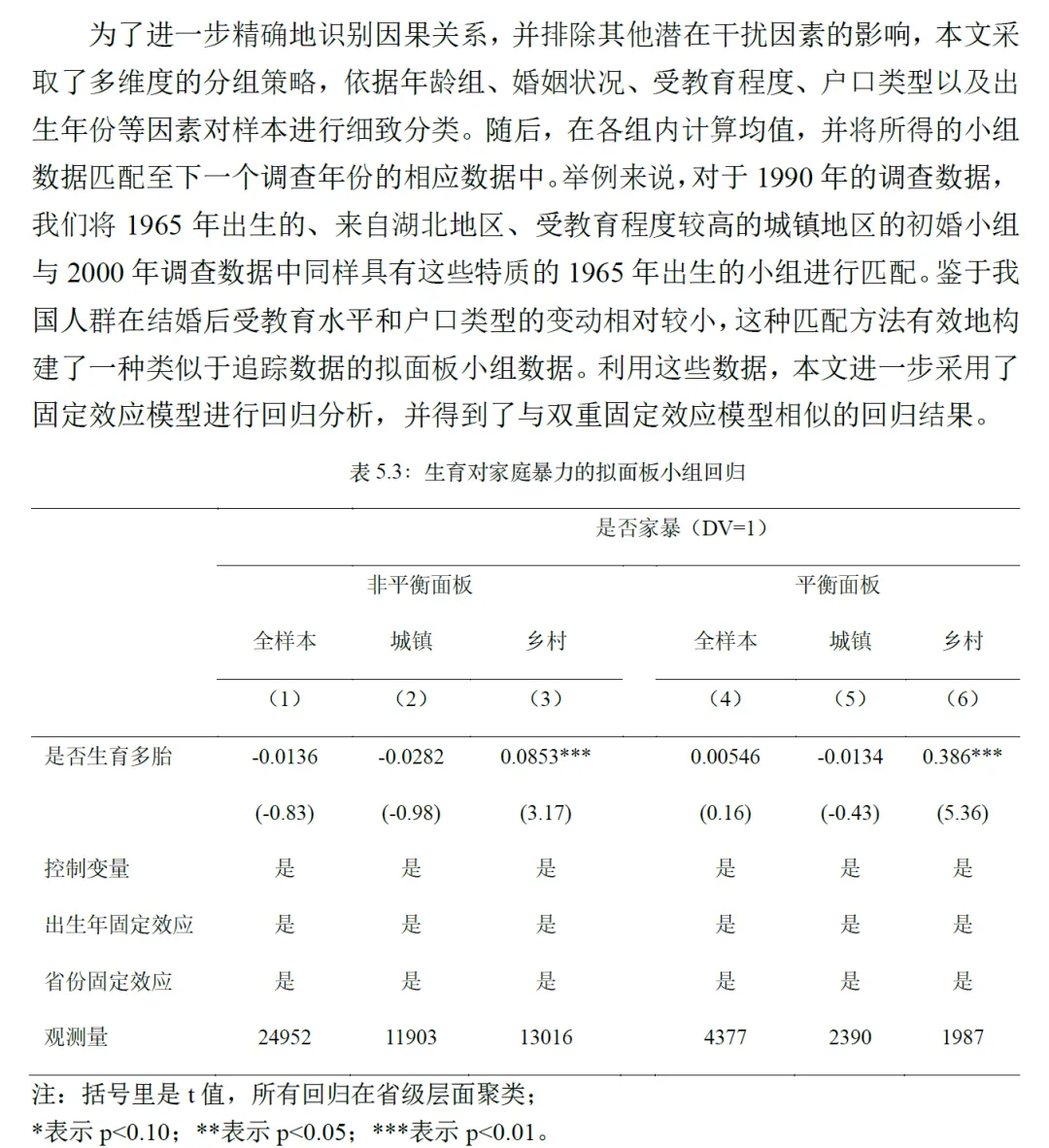

笔者做的一些边际贡献是,在意识到已不可能在本文中找到内生性问题之后(即全文搜索“内生性”发现仅有一个结果“没有很好的解决生育决策的内生性问题”),退而寻找因果识别的内容,发现仅存在于:

翻译成中文就是将原始样本根据年龄、婚姻、教育等多维度聚类,把两个截面上相似的聚类强行匹配构造面板数据。且不提这样操作是否有理论依据,但从效果上看顶多是改善了稳健性,谈何因果识别?更可笑的是,做出来的结果只有乡村样本是显著的,全样本和城镇样本都不显著,后面还煞有其事地一通分析,这样的结果放上来是自己打自己的脸吗?

所以杨同学不仅没有处理内生性,因果关系都没说明白。

存在即合理,笔者认为武汉大学的学术评价考核体系不至于如此糜烂,那么难免会想到,杨同学的这篇论文能够顺利通过答辩和盲审与其几年前闹出的事情脱不了干系。换言之,从杨同学的学术能力来看,其获取的硕士乃至博士的学术成果完全是建立在一个素未谋面的大一学弟与其家庭一辈子的痛苦之上的。

可是从一个旁观者的视角来看,TA不会注意到这是一件特殊的、偶发的事件,反而会根据蟑螂理论,认为这屋里还会有千百只蟑螂。对经济学,乃至整个“文科”的刻板印象就是这么来的。

有人会说,不就是一篇硕士论文吗,有没有必要死缠烂打?把任何一个人的论文放到聚光灯下看或多或少都会有问题,有没有必要上纲上线?笔者认为要,而且很有必要,因为要的就是骂醒这些尸位素餐的文科生(当然包括笔者自己)。当然,文科生只是受害者而非始作俑者,但正所谓哀其不幸怒其不争。“大学之道,在明明德”,文科的意义就在于构筑人类的精神世界,在于描绘出一个“应然”的彼岸。然而我们现实中的文科生都在干什么?一个个成为了精致的利己主义者。中文系不培养作家,但更不应该培养出只会刻奇的“文艺青年”;经济系不培养经济学家,那更不应该培养出无聊至极的“金融民工”。公共领域一天天地收缩,而我们唯一会发声的就是无聊的性别问题,戴着身份政治的面具去猎杀与自己一样无辜的同胞!如果所有人都不喜欢自己的专业,如果所有人都那么热衷于考公考编、跳槽互联网大厂,那么干脆把这些专业关掉,换成几门《行测》、《申论》、《产品》、《运营》罢!

说些什么吧!